古画里的清明:梨花春一枝,游衍莫忘归

- 时事

- 2025-04-04 13:11:04

- 9

“清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”

清明时节杂花生树,草长莺飞,除了扫墓、祭祖,还有赏花、插柳、踏青、蹴鞠、放风筝、斗鸡等活动,宋代程颢《郊行即事》诗有“况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。”古代书画与文献对此颇多记录,澎湃艺术本期所呈现的古代绘画中的梨花图、踏青图、蹴鞠图等都见证了清明时节的习俗。

“清明之花”是梨花

清明时节,虽说花信是“一候桐花,二候麦花,三候柳花”,然而梅李桃杏等花事不断,各色春花开过了一茬又一茬。这时候,开得最旺的则是梨花。如果到了梨园,必定是一片洁白如雪。虽说梨花初开,从二十四番花信风中来看,是在春分时节,但梨花盛开正值寒食清明前后,所以梨花又叫“寒食之花”、“清明之花”。梨花白而清,恰应对寒食、清明的文化内涵。

正如清代文学家李渔所言:“雪为天上之雪,梨花乃人间之雪;雪之所少者香,而梨花兼擅其美。”

梨花在我国已有上千年的栽培历史,千百年来,梨花从不乏文人墨客的推崇和喜爱,它是唐代诗人白居易《长恨歌》中的“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”;是明代张苍水遗墨中的“梦入梨花浑一色,看来松雪成三人”;也是唐寅《词二十四首》中的“梨花冷淡和人瘦,梦悠悠,铜壶漏滴,孤枕四更头。”

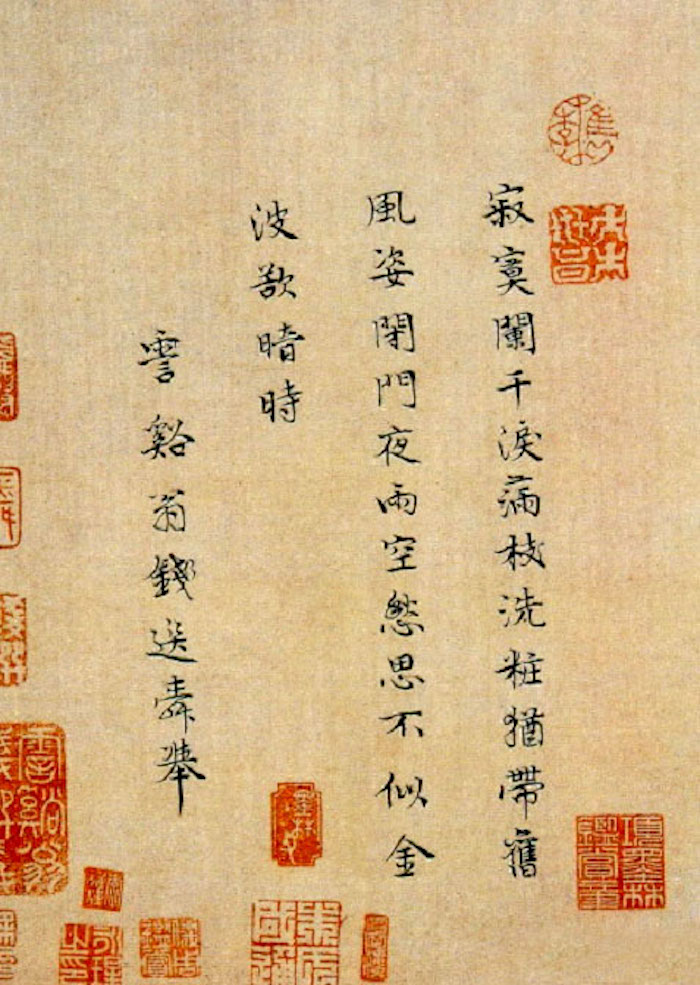

元 钱选《梨花图卷》局部

元 钱选《梨花图卷》落款

元代钱选的《梨花图》是其折枝花卉作品的代表作,梨花枝叶花蕾,刻画生动自然,设色淡雅,在笔法上则注重线条表现力,无论花叶的轮廓,还是叶脉均富于表现力。画后有作者自题诗一首:“寂寞栏干泪满枝,洗妆犹带旧风姿。闭门夜雨空愁思,不似金波欲暗时。”字迹萧散随意。

元代陈仲仁绘有 《梨花白燕》,上有清书法家英和楷书题跋:梨花殿群卉,白雪和阳春。银燕妙裁剪,粉蛾竞艳新。瀛洲霏玉雨,仙苑扫琼尘。恬淡芳心久,荣光四照匀。

元 陈仲仁 《梨花白燕》 台北故宫博物院藏

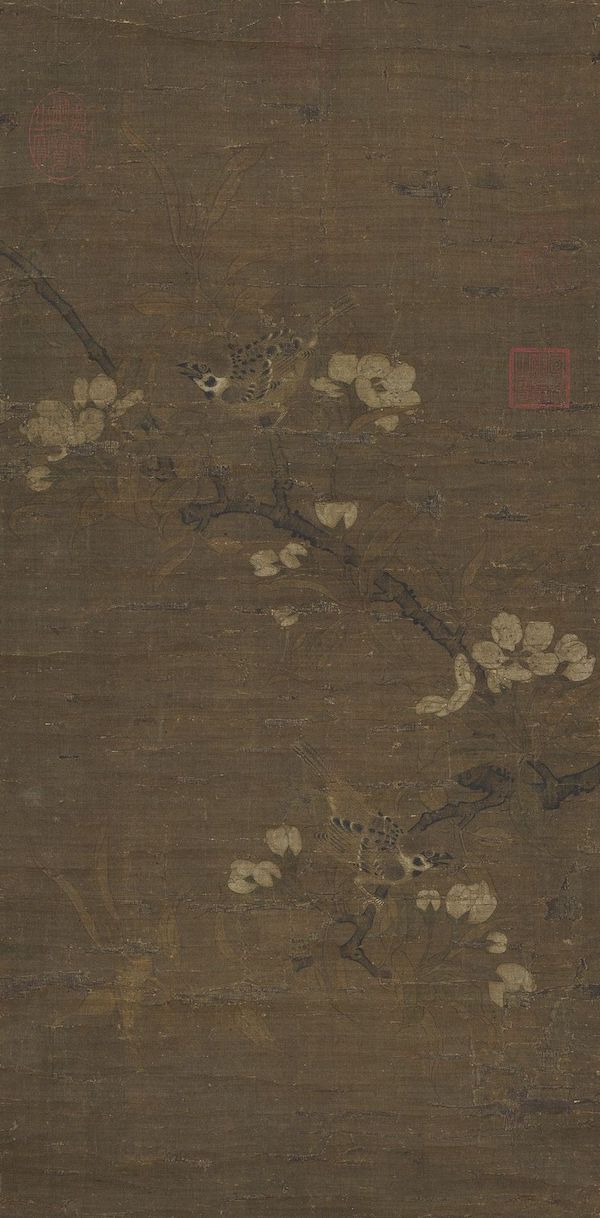

宋代黄居寀的《梨花春燕图》用笔坚实,设色沉着,技法纯熟,富有古意。画幅从下面中间起笔,画一枝梨花伸向左侧中部,将花叶布于左下角。又从此枝中部再发枝,向右上角生长,顶端重布花叶,使其空出中节,即使燕子落于其上。整个画面构图奇特,简洁但不简单,独运一番匠心。左侧梨花叶下,隐署“居寀”两个具有隶书笔意的小楷,古劲朴茂,亦是画院常格。

五代 黄居寀《梨花春燕图》

宋人 《花鸟》轴 台北故宫博物院藏

宋 无款 《梨花鸲鹆》(局部) 选自“历代画幅”集册 台北故宫博物院藏

不妨游衍莫忘归

唐人有“清明时节雨纷纷”的句子,而宋代程颢所写的清明节是一个晴朗的清明,其《郊行即事》有:

芳草绿野恣行事,春入遥山碧四周;

兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片红;

况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

宋元时期,清明踏青已成风俗。《武林旧事》载,南宋人“寒食祭先扫松,清明踏青郊行“,人们祭祀的同时还郊游。

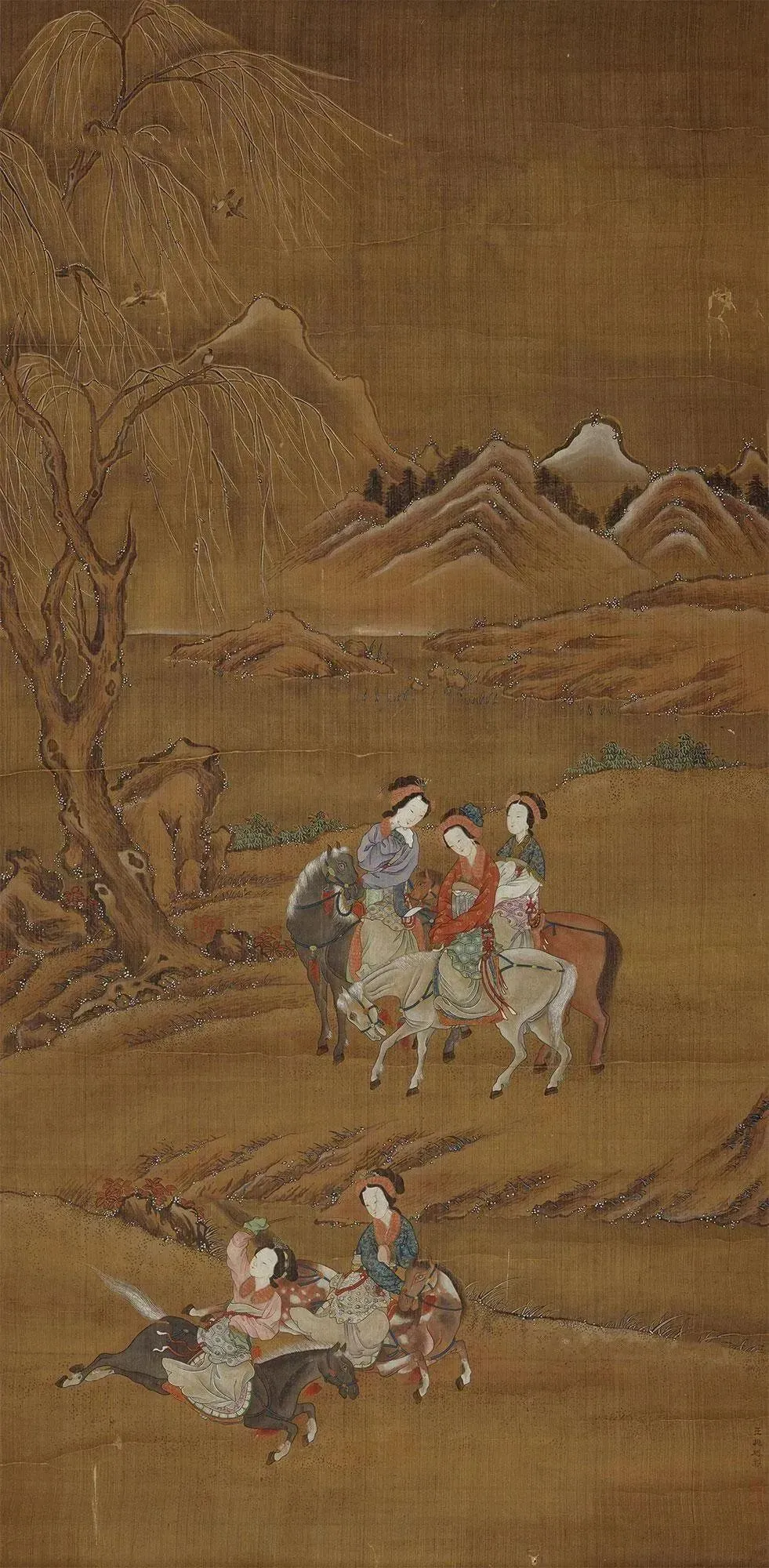

《驭马踏青图》 王振鹏 元

元代《驭马踏青图》描绘的是宫妃贵人清明时节踏青的情景。所谓踏青,其实就是初春时到郊外散步游玩。画面整体清新舒畅,构图严谨,布局合理,层次分明,人物突出,主题鲜明,寓意深刻,画技超凡,精湛细腻,是工笔绘画的精品力作。纵观整幅画作,远山的白雪、柳条的初放、岸边的嫩草、人物衣着的厚重,交代出初春时节,寒冬将去、万物复苏的景象。

清明踏青之外,还有禁烟、寒食、插柳、踏青、蹴鞠、植树、秋千、赏花、斗鸡、馈宴、咏诗、赐宴、赏花、斗鸡、镂鸡子、牵钩(拔河)、钻木取火、放风筝、斗百草、抛堶(瓦石器玩物)等许多活动。而蹴鞠又是清明前后最常见的活动之一。在唐代,放风筝已经成了清明时节相当普遍的一种娱乐活动,不论民间还是宫廷,都对风筝表现出浓厚的兴趣。据《中国龙文化与龙运动》(天津古籍出版社)记载,路德延在《小儿诗五十韵》中叙述了唐代各种儿童游戏,有竹马、藏钩、秋千、斗草、踢球、放纸鸢等。公元713年,唐玄宗李隆基就曾在山东蓬莱宫宜春院观看“八仙过海”风筝的放飞。唐代风筝的制作水平很高,大体上以模拟禽鸟的造型为主。随着造纸业的发展,唐代纸风筝逐渐兴起,宫廷风筝有的还用丝绢扎制。有的风筝不但可以在白天放飞,在晚上,把五彩灯笼挂在风筝上,放到夜空中去,灯笼在夜幕中游动穿行,光影闪烁,颇为壮观。唐代赵昕编写的《息灯鹞文》里就有一段风筝飞上夜空的记录:明灯在空中游动,犹如天灯,忽上忽下,变幻无穷,别有情趣。

明•仇英《清明上河图》中的放风筝 (局部)

蹴鞠,又名蹴球,盛行于唐。宋《文献通考》载:“蹴球,盖始于唐。植两修竹,高数丈,络网于上,为门以度球,球工分左右朋,以角胜负。”史载唐代德宗、宪宗、穆宗、敬宗都喜蹴球,而宋代皇帝有过之而不及。

元 钱选《宋太祖蹴鞠图》

“蹴鞠”在历代的绘画中有许多描绘。宋元之际的大画家钱选画有一幅《宋太祖蹴鞠图》。此《宋太祖蹴鞠图》原图为宋代名画家苏汉臣所绘,钱选在临摹之后题字:“蹴鞠图旧藏秘府,今摹图之。若非天人革命,应莫观之,言何画哉。”表现出了对此画仰慕已久的心情。画中右边身材矮胖,头戴巾帽,身穿便服,正在踢球的为宋太祖(赵匡胤);太祖对面侧脸有须,高帽长袍,手聊袍角作势接球的为赵普;赵普身后衣着相似,年少无须的为楚昭辅;楚昭辅身后,并排三人,由左向右,依次则为石守信、宋太宗(赵匡义)、党进。

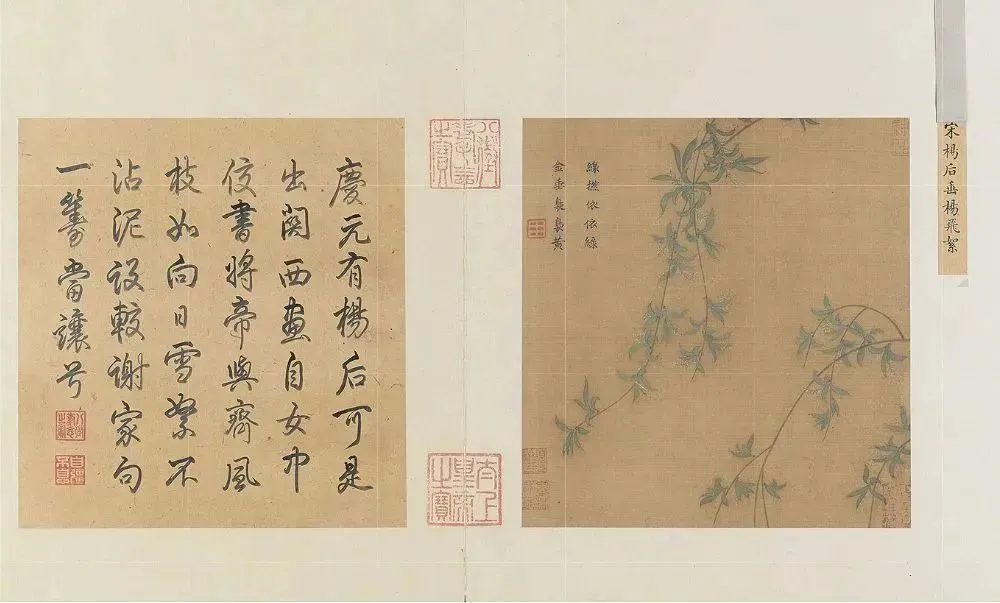

古代清明有"清明不插柳,死后变黄狗"和"清明不戴柳,红颜变白首"的谚语。在古人的观念中,取柳枝著户上,百鬼不入家。因此,清明插柳戴柳,主要是为了辟邪之用。

清明节是杨柳发芽抽绿的时间,民间有折柳、戴柳、插柳的习俗。人们踏青时顺手折下几枝柳条,可拿在手中把玩,也可编成帽子戴在头上,也可带回家插在门楣、屋檐上。

《弄莺图》王学浩 清

(本文据故宫博物院、台北故宫博物院相关文献及澎湃新闻此前资料综合整理)

上一篇:阿里云服务器IP映射成域名地址

有话要说...